【住宅性能の見極め方】長く住める家を選ぶポイントとは? | 神奈川の新築・中古一戸建て、不動産情報ならME不動産神奈川

不動産コラム

column

不動産購入を学ぶ【住宅性能の見極め方】長く住める家を選ぶポイントとは?

2025.10.15

マイホームの購入は、多くの人にとって一生に一度の、最も大きな買い物ではないでしょうか。「お洒落なリビングに、広々としたキッチン…家族みんなが笑顔で暮らせる、理想の家が欲しい」

住宅展示場やモデルルームを訪れるたびに、夢は膨らみます。一方で、真剣に考えれば考えるほど「地震などの災害には強いのかな?」「将来、光熱費が上がっても大丈夫かな?」という不安が頭をよぎるのではないでしょうか。実は、家づくりで多くの人が見落としがちなのが、デザインや間取りといった「目に見える価値」の裏にある「目に見えない価値」。それが、あなたの家族、暮らし、そして資産を守る「住宅性能」です。

後悔しない家選びのために、専門用語が多くて分かりにくい「住宅性能」の基本と、チェックすべき重要なポイントについて見ていきましょう。

- なぜ今「住宅性能」が重要なのか?無視できない3つの理由

- そもそも「住宅性能」とは?

- 住宅性能を客観的に証明する「住宅性能評価書」

- 命と健康、資産を守る3つの性能分野

- 住宅性能評価書で本当にチェックすべき重要ポイント

- 住宅性能に関するよくある質問

- まとめ

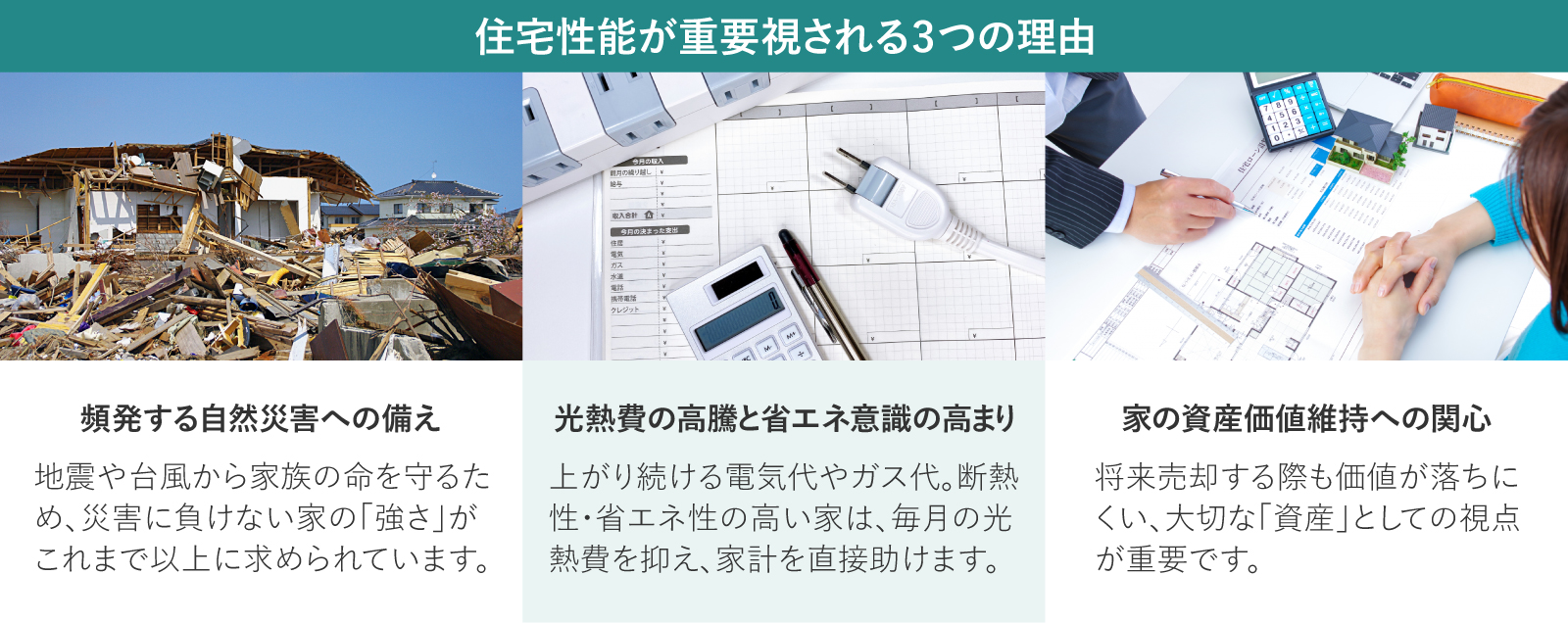

1.なぜ今「住宅性能」が重要なのか?無視できない3つの理由

近年、この住宅性能への注目が高まっています。その背景には、私たちの暮らしに直結する3つの理由があります。

1-1.頻発する自然災害への備え

日本は地震大国であり、毎年のように台風や豪雨にも見舞われます。大切な家族の命を守るためにも、家の「強さ」がこれまで以上に求められています。 地震に強い家の基準として、耐震基準や耐震等級3という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。日本の中でも特に地震の多い東北、関東、九州にお住まいの方は特に注意しておきましょう。

1-2.光熱費の高騰と省エネ意識の高まり

電気代やガス代が上がり続ける今、家の断熱性や省エネ性は、毎月の家計に直接影響します。性能の高い家は、お財布にも優しい家と言えます。ただし、住宅性能評価を受けるためにも費用が掛かるため、評価すべき点とそうでない点を見極めることが大切です。

1-3.家の資産価値維持への関心

長期にわたって良好な状態を保てる家は、将来売却することになった場合でも価値が落ちにくくなります。ただ住むだけの場所ではなく、大切な「資産」として家を選ぶという視点が重要になっています。

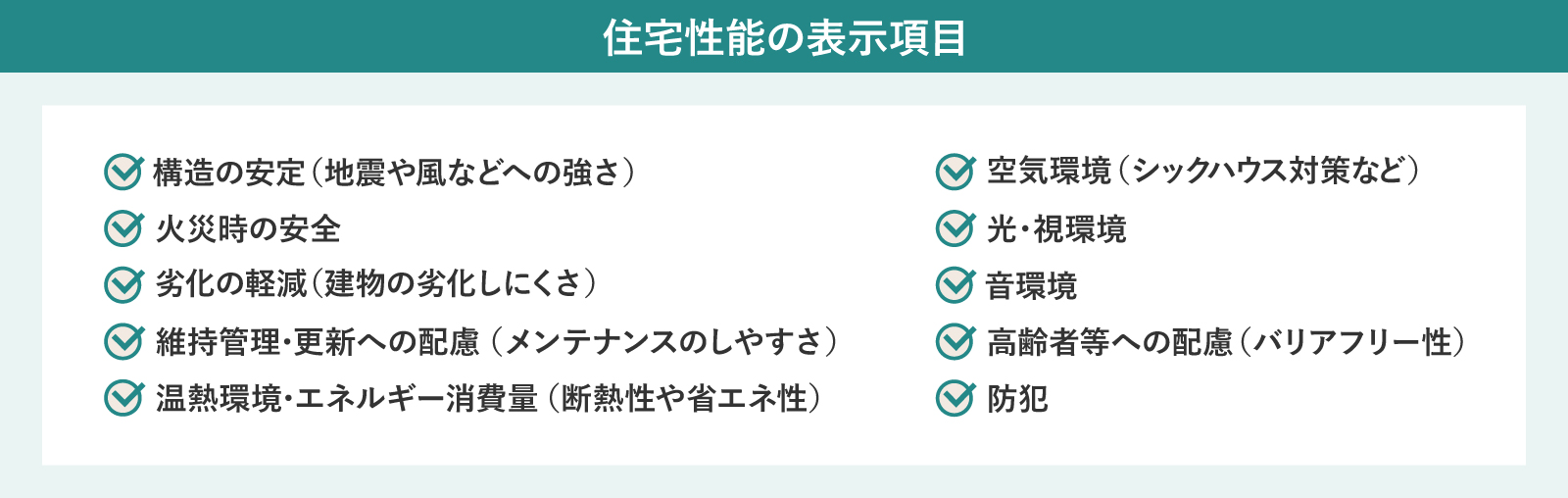

2.そもそも「住宅性能」とは?

住宅性能とは「家の通信簿」。つまり、その家がどれくらい「安全」で「快適」で「長持ち」するかを、客観的な基準で評価したものです。その評価基準を国が法律で定め、誰にでも分かるようにした制度が「住宅性能表示制度」です。

新築住宅の住宅性能の表示項目は、10分野33項目あります。既存住宅の場合は、9分野28項目と、既存住宅のみを対象とした2項目があります。数が多いと思うかもしれませんが、これらすべての分野で高い等級を目指す必要はありません。

3.住宅性能を客観的に証明する「住宅性能評価書」

住宅性能は10分野ありますが、それらの性能評価についてまとめたものが「住宅性能評価書」です。これは、国土交通大臣が指定した第三者機関が、専門家の目で厳しくチェックした結果のため、住宅会社が自称する「高性能」とは信頼性が全く違います。

つまり、この住宅性能評価書はその家の性能を客観的に証明する「公的な"お墨付き"」と言い換えることができます。

4.命と健康、資産を守る3つの性能分野

10分野すべてが重要ですが、その中でも譲れない重要な3分野に絞って解説します。それは、「命」「健康」「資産」を守るための性能です。

4-1.構造の安定(地震・災害への強さ)

最も重要なのが、地震への強さを示す「耐震等級」です。これは等級1〜3まであり、数字が大きいほど耐震性が高くなります。

耐震等級1:建築基準法で定められた最低限の耐震性能。

耐震等級2:等級1の1.25倍の地震力に耐えられる。学校や病院などの公共建築物に求められるレベル。

耐震等級3:等級1の1.5倍の地震力に耐えられる。消防署や警察署など、防災の拠点となる建物に求められる最高レベル。

ここで重要なのは、「等級1でも法律の基準は満たしている」という言葉に安心しないことです。等級1が目指すのは「震度6強〜7の地震で、即座に倒壊・崩壊はしない」レベル。つまり、命は助かるかもしれませんが、家は大きく損傷し、地震後に住み続けられなくなる可能性が高いものです。

一方で、耐震等級3は大地震の後も軽微な修繕で住み続けられる可能性が高まります。家族の命はもちろん、その後の暮らしと財産を守るためにも「耐震等級3」の住宅が良いでしょう。

4-2.温熱環境・エネルギー消費量(断熱性・省エネ性)

次に重要なのが、夏の涼しさや冬の暖かさ、つまり快適さに直結する「断熱等性能等級」です。2022年に基準が改定され、等級1〜7まで設定されました。この等級が高いと、光熱費が下がったり、家族が健康に過ごせるといったメリットがあります。

快適な暮らしと家計、そして家族の健康を守るために、少なくとも「断熱等性能等級5」以上を目指すのがオススメです。より高い省エネ性を求めるなら、ZEH基準(等級5以上かつ、一次エネルギー消費量等級6)を満たす等級6や、さらに上の等級7を検討すると良いでしょう。

4-3.劣化の軽減(家の寿命)

最後に、家の寿命に関わる「劣化対策等級」です。建物の骨格となる柱や梁などが、湿気による腐食やシロアリの被害にどれだけ強いかを評価するものです。

この等級が高い家は、耐久性が高く、メンテナンスコストを抑えながら長期間にわたって安心して住み続けることができます。お子さんやお孫さんの代まで、大切な資産として家を受け継いでいきたいと考えるなら、「劣化対策等級3」の住宅にすると良いでしょう。

5.住宅性能評価書で本当にチェックすべき重要ポイント

住宅性能評価書を取得している物件であれば一安心です。しかし、その上でさらにプロがチェックする重要なポイントは“「建設評価」を取得しているか?“ここを知っているかどうかで、家の見方が大きく変わります。

住宅性能評価書には、実は2種類あります。

設計住宅性能評価:設計図の段階で「この設計なら、これくらいの性能が出ますよ」という評価。

建設住宅性能評価:設計図通りに工事が行われたかを、工事の途中や完成時に現場で何度もチェックして発行される評価。

「設計評価」と「建設評価」の両方を取得して初めて、その家の性能が本当に信頼できるものになります。モデルルームなどで「うちは性能評価を取っています」と言われたら、必ず「それは建設評価ですか?」と確認するようにしましょう。

6.住宅性能に関するよくある質問

6-1. Q 住宅性能評価書がない物件は性能が低い家?

必ずしもそうとは限りません。

評価書の取得には費用がかかるため、あえて取得していない住宅会社もあります。この場合は性能を客観的に証明するものがないのも事実です。 評価書がない時には「住宅性能評価書を取得すれば、どのくらいの等級になりますか?」といった質問をして、その根拠となる資料(構造計算書など)を見せてもらうようにしましょう。

6-2. Q 住宅性能評価の取得には、どれくらいの費用と期間がかかる?

一般的な戸建て住宅の場合、費用は10〜30万円程度、期間は申請から約1ヶ月程度が目安です。費用の幅が大きいのは、評価の種類によるものです。設計図のみを評価する「設計評価」だけであれば費用は抑えられ、工事中もチェックする「建設評価」まで含めると高くなる傾向があります。

6-3. Q 建売住宅と注文住宅で、住宅性能のチェック方法は変わる?

チェックするポイントは同じですが、タイミングが異なります。

建売住宅の場合は、既に建物が完成しているため、住宅性能評価書(特に建設評価)の有無が最も重要な判断材料になります。 注文住宅の場合は、設計段階から関わることができます。「耐震等級は3にしてください」「断熱等級は6にしたいです」など、自分たちの希望を伝え、設計図に反映してもらうことが可能です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、後悔しない家選びのための「住宅性能」というモノサシについて、詳しく解説してきました。それでは、本記事でご紹介した内容をおさらいします。

■なぜ今「住宅性能」が重要なのか?無視できない3つの理由

・頻発する自然災害への備え

・光熱費の高騰と省エネ意識の高まり

・家の資産価値維持への関心

■そもそも「住宅性能」とは?

・その家がどれくらい安全で快適で長持ちするかを客観的な基準で評価したもの

■住宅性能を客観的に証明する「住宅性能評価書」

・住宅性能の評価についてまとめたものが「住宅性能評価書」

■命と健康、資産を守る3つの性能分野

・構造の安定(地震・災害への強さ)

・温熱環境・エネルギー消費量(断熱性・省エネ性)

・劣化の軽減(家の寿命)

■住宅性能評価書でチェックすべき重要ポイント

・建設住宅性能評価を取得出来ているか

・もしない場合は確認するのがオススメ

■住宅性能に関するよくある質問

・住宅性能評価書がない物件は性能が低い家?

必ずしもそうとは限らない。評価書の取得には費用がかかるため、あえて取得していない住宅会社もある。

・住宅性能評価の取得には、どれくらいの費用と期間がかかる?

10〜30万円程度、期間は申請から約1ヶ月程度。費用や期間は「設計評価」と「建設評価」の両方を取得するか、片方だけかによって異なる。

・建売住宅と注文住宅で、住宅性能のチェック方法は変わる?

チェックするポイントは同じ。注文住宅の場合は希望を設計図に反映することが可能。

住宅性能評価書の取得は必須ではありません。しかし、あなたがこれから長く住むお家です。自分や家族のためにも、安心安全な住まいを選ぶ材料として参考にしてみてはいかがでしょうか。

ME不動産神奈川では、豊富な経験と丁寧なサポートを通じて、お客様の理想の暮らしを実現するお手伝いをしています。住宅に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

お家のことで何かお困りの際は

ME不動産神奈川株式会社へご連絡ください!

046-294-0866

営業時間:9:00~18:30

新着コラム

お問い合わせ

人生最大のお買いものである住宅購入には、様々なお悩みや不安がつきものです

どんな些細なことでも構いませんので、まずはME不動産神奈川にお気軽にご相談ください。

弊社について

© ME不動産神奈川 All rights reserved.